「障害福祉サービス」という言葉はよく耳にするものの、「実際はどんなサービスがあるの?」「手帳がないと利用できないのでは?」「費用がいくらかかるのか不安…」など、名前は知っていても内容の把握に迷う方は少なくありません。

調べ始めると専門用語や法律の条文が多く、読むだけで疲れてしまうこともあります。

この記事では、そんな専門的な内容を、できるだけやさしい言葉に置き換えて解説します。難しい条文を暗記する必要はありません。全体の「仕組み」と「流れ」をつかんでいただくことが目的です。

この記事を読むことで、以下の重要なポイントを理解し、不安を解消することができます。

🌟 この記事で分かること

- そもそも障害福祉サービスとは何か?

- 誰が対象になるのか(手帳がない場合も含めて)

- どんなサービスがあり、どう利用を始めるのか

- 費用はどのように決まるのか(自己負担の上限額)

ご本人やご家族が地域で安心して生活を続けていくために、まずは「こういうサポートがあるんだな」と全体像を知ることから始めましょう。

1. 障害福祉サービスとは?「その人らしい生活」を支える仕組み

🧩 制度の土台と目的

日本には、障害のある方やそのご家族が、住み慣れた地域で「その人らしく」いきいきと暮らしていけるよう、様々な公的支援の仕組みが整備されています。

この支援の土台となっているのは、主に以下の二つの法律です。

- 18歳以上の方: 障害者総合支援法

- 18歳未満のお子様: 児童福祉法

これらの法律に基づき、支援は大きく「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」の二つの柱に分かれます。

柱1:障害福祉サービス(全国共通の基盤支援)

これは、市区町村が一人ひとりの障害の程度や生活状況を細かく評価し、提供するサービスの種類と量を決定(支給決定)する仕組みです。支援の中身はさらに二種類に分かれます。

| サービスの種類 | 支援の目的 | 具体的な内容(例) |

| ① 介護給付 | 介護が中心の生活支援 | 居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護など |

| ② 訓練等給付 | 地域での生活・就労に向けた支援 | 訓練、就労支援、グループホームなどの住まいの支援 |

柱2:地域生活支援事業(自治体独自の柔軟な支援)

こちらは、市区町村が地域の特性や住民の実情に合わせて、柔軟かつ独自に行う支援事業です。

| サービスの特徴 | 内容の例 |

| 地域特性の反映 | 日中の活動場所の提供、短時間の預かり、移動支援など |

| 決定主体 | 市区町村ごとに内容や対象者が少しずつ異なります。 |

🤝 この制度の共通する理念

これらの支援制度に共通しているのは、「障害があるから一律にこの支援」と決めつけるのではなく、支援の具体的な内容を個別性に基づいて決めていくという理念です。

障害の程度、ご家族の状況、仕事や学校との関係、住まい方など、個別の事情を丁寧に見て、その方に本当に必要な支援は何かを一緒に考え、支援の具体化を進めていきます。

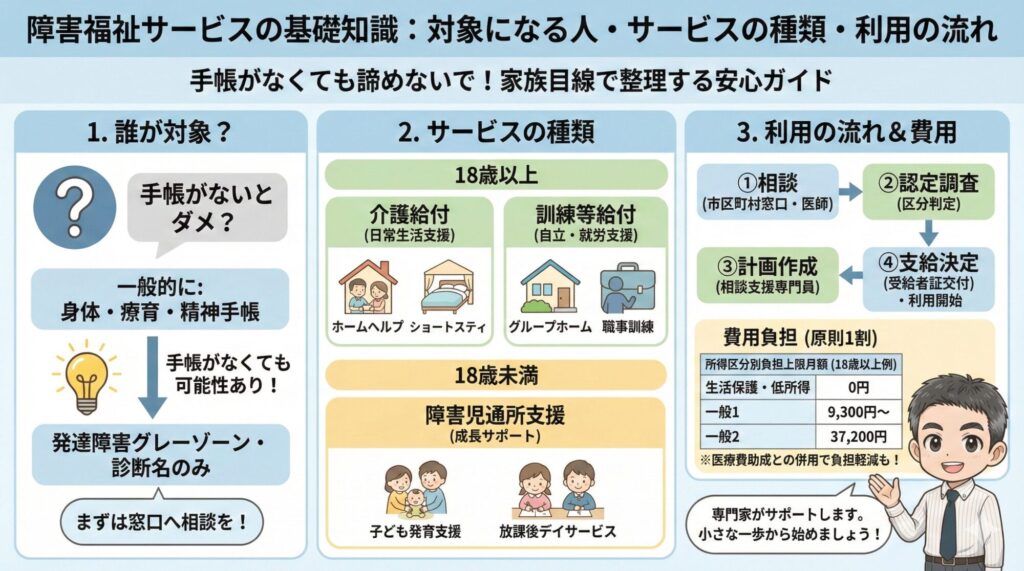

2. 誰が対象になる?障害者手帳がないと利用できないのか?

📝 一般的な対象者とサービスの前提

障害福祉サービスを利用できる対象者として、一般的に想定されているのは以下の手帳をお持ちの方々です。

- 身体障害者手帳

- 療育手帳(知的障害)

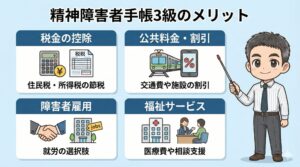

- 精神障害者保健福祉手帳

多くの障害福祉サービス(特に介護給付など)では、これらの手帳の提示、あるいは医師の意見書や診断書などが支給決定の前提となります。

💡 手帳がなくても利用できる可能性があるサービス

一方で、すべての制度が手帳の取得を絶対的な条件としているわけではありません。

以下のような支援については、手帳がなくても、医師の診断や自治体の判断によって対象となるケースがあります。

- 自立支援医療(精神通院医療など)

- 一部の地域生活支援事業(日中一時支援など)

⚠️ 制度利用の鍵は「市区町村ごとの個別確認」

「このサービスは手帳がなくても確実に使える」と断言できないのは、この制度の特性によるものです。

障害福祉サービスや地域生活支援事業は、その地域の特性や利用者の実情に応じて最適な支援を提供できるよう、各市区町村に詳細な運用基準(裁量)が委ねられています。

そのため、どの範囲までを対象とするか、どんな書類(診断書など)を求めるかといった運用方針が自治体ごとに異なります。制度の利用を検討される際は、必ずお住まいの自治体の窓口にご確認ください。

🚨 諦めないで!まずは窓口にご相談を

「うちは手帳がないから対象外だろう」「診断名が確定していないから無理だ」と、自己判断で利用を諦めてしまうのは非常にもったいないケースが多々あります。

- 発達障害のグレーゾーンと診断されている方。

- 診断名はついたが、まだ手帳の申請をしていない方。

このような方々でも、地域生活支援事業や、その他の医療費助成など、利用できる制度が見つかることは珍しくありません。

まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に、ご本人の状態を率直に伝えた上で、「利用できる支援制度はありますか?」と問い合わせてみることを強くお勧めします。

3. 利用者負担はどう決まる?「1割負担」と「月ごとの上限額」

障害福祉サービスを利用するにあたり、最も不安を覚える点の一つが費用負担ではないでしょうか。この制度では、自己負担額が青天井にならないよう、明確な上限が設けられています。

📌 負担の原則:「費用の1割」と「月ごとの上限額」

障害福祉サービスの利用者負担は、基本的にサービスにかかった費用の「原則1割」です。

しかし、この1割の負担が青天井にならないよう、世帯の所得状況に応じて1か月あたりの「負担上限月額」が決められており、その額を超えて自己負担する必要はありません。

区分別:18歳以上の負担上限月額(例)

18歳以上の方の場合、世帯の所得に応じて、負担上限月額は以下のように4つの区分に分かれます。

| 所得区分 | 負担上限月額 | 対象となる世帯の例 |

| 生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |

| 低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 |

| 一般1 | 9,300円 | 市町村民税課税世帯のうち、所得割が16万円未満の世帯(所得が比較的少ない場合) |

| 一般2 | 37,200円 | 上記以外の世帯(所得が高い場合) |

区分別:18歳未満のお子さまの負担上限月額

18歳未満のお子さまの場合も基本的な考え方は同じですが、判定の基準となるのは保護者の世帯所得です。「一般1」では、通所と入所で上限額が異なります。

| 所得区分 | 負担上限月額 | 補足事項(一般1の場合) |

| 生活保護・低所得 | 0円 | 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯 |

| 一般1 | 4,600円 または 9,300円 | 市町村民税課税世帯のうち、所得割が28万円未満の場合。通所支援(デイサービスなど)は4,600円、入所支援(施設など)は9,300円。 |

| 一般2 | 37,200円 | 上記以外の世帯(所得が高い場合) |

⚠️ 費用負担に関する重要な注意点

- 上限はサービス費用のみこの「負担上限月額」は、あくまで障害福祉サービスの自己負担分に対するものです。サービス利用時の食費、光熱費、創作活動の材料費、交通費などは別途、本人負担となることが多いため注意が必要です。

- 他の医療費助成との組み合わせ自立支援医療(精神通院医療など)、難病医療費助成制度、さらには市区町村独自の障害者医療費助成(「障害者医療費受給者証」など)が組み合わさることで、実際の医療費・サービス利用料の負担がさらに軽減されるケースが多々あります。

「うちの場合、具体的にいくらくらいになるか」は、制度ごとに判定基準が異なるため、お住まいの自治体の窓口で個別に概算を試算してもらうのが最も確実で安心です。

4. 大人向けのサービス(介護給付・訓練等給付)の具体的なイメージ

ここからは、18歳以上の方向けの障害福祉サービスのうち、代表的なメニューを「目的別」にご紹介します。すべてを覚える必要はありませんので、「こんなサポートがあるんだな」という感覚で全体像をつかんでください。

4-1. 日常生活を根底から支える「介護給付」

介護給付は、自宅や外出時における身体介護や生活援助、安全確保を中心とした支援です。

| サービス名 | 目的と利用シーン | 詳細な内容 |

| 居宅介護 (ホームヘルプ) | 在宅での生活を継続したい方へ。 | 入浴・排せつ・食事の介助、掃除・洗濯・調理などの生活援助、生活相談などをヘルパーが行います。 |

| 重度訪問介護 | 常に介護が必要な重度の肢体不自由・知的・精神障害がある方へ。 | 自宅介護に加え、外出時の移動支援、入院中の意思疎通支援など、生活全般を包括的に支えます。 |

| 同行援護 | 視覚障害があり、単独での移動が困難な方へ。 | 外出時にガイドヘルパーが付き添い、危険な場所の回避、案内表示の読み上げ、乗り換えサポートなどを行います。 |

| 行動援護 | 知的・精神障害などで行動上の困難が強く、危険を伴う外出がある方へ。 | 危険を予防する視点を持ちながら、外出や日常生活を支えます。 |

| 生活介護 | 常時介護が必要な方の昼間の居場所として。 | 入浴・排せつ・食事などの介護に加え、創作活動や軽作業などの機会を提供し、地域で安心して過ごす場所を確保します。 |

| 短期入所 (ショートステイ) | 介護を担うご家族の休息(レスパイト)や、一時的に家を空ける必要があるとき。 | 数日間施設に宿泊し、食事や入浴などの支援を受けます。 |

※そのほか、医療と介護が必要な方向けの「療養介護」、施設での夜間生活を支える「施設入所支援」などがあります。

4-2. 自立と就労をサポートする「訓練等給付」

訓練等給付は、スキルアップ、就職、地域での自立した暮らしを広げる方向の支援が中心です。

1. 自立に向けた訓練・準備

| サービス名 | 目的と利用シーン | 詳細な内容 |

| 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) | 退院・退所後の生活に向けた準備として。 | 身体機能や家事、生活リズムの維持・向上訓練を行います。(機能訓練と生活訓練があります) |

| 共同生活援助 (グループホーム) | 一人暮らしに不安がある方の共同生活の場として。 | 少人数で暮らしながら、夜間を中心に生活上の相談や必要な介助を受けられます。 |

| 自立生活援助 | 施設やグループホームを出て、一人暮らしを始めた方を対象に。 | 定期的な訪問や緊急時の対応を行い、生活のトラブルや不安をサポートします。 |

2. 働き方を支える支援

| サービス名 | 目的と利用シーン | 支援の内容 |

| 就労移行支援 | 一般企業への就職を目指す方へ。 | 職業スキル訓練、ビジネスマナー、職場体験、求人探し、面接練習、就職後の定着支援など。 |

| 就労継続支援A型 | 一般就労は難しいが、雇用契約を結んで働きたい方へ。 | 事業所と雇用契約を結び、支援を受けながら給料を得て働けます。 |

| 就労継続支援B型 | 自分のペースで無理なく働きたい方へ。 | 雇用契約は結ばず、作業量に応じた工賃が支払われます。 |

| 就労定着支援 | 就職後、仕事と生活の両立で困りごとがある方へ。 | 企業・医療機関・福祉サービスとの調整を行い、生活面や職場での困りごとについて相談・支援を行います。 |

5. 子ども(障害児)向けサービスのイメージ:未就学児から高校生まで

18歳未満のお子さまを対象とする支援は、主に児童福祉法に基づき、「障害児通所支援」と「障害児入所支援」という枠組みで提供されています。

ここでは、地域での成長を支える通所支援を中心に、サービスの内容をご紹介します。

5-1. 障害児通所支援:日々の成長をサポート

通所支援は、ご自宅から施設へ通い、発達や生活スキルの訓練、社会性の習得などを目的とした療育を受けるサービスです。

| サービス名 | 対象年齢 | 目的と役割 |

| 児童発達支援 | 未就学のお子さま(3〜5歳が中心) | 日常生活の基本的な動作、コミュニケーション、対人関係など、就学前の土台作りを個別・集団での療育を通して行います。保護者への相談支援も含みます。 |

| 放課後等デイサービス | 就学児(小学生〜高校生) | 放課後や長期休暇中に利用します。生活スキル、学習支援、社会経験、余暇活動などを通じて、学校と家庭をつなぐ重要な役割を担います。 |

5-2. 障害児入所支援:生活の場としての支援

重度の障害がある場合や、ご家庭の事情により、施設に入所して生活全般の支援を受けることができます。これが「障害児入所支援」です。

- 利用形態: 長期入所だけでなく、短期入所(ショートステイ)として一時的な利用も可能です。

- 区分: 医療的ケアの必要性に応じて、「福祉型」と「医療型」に分かれています。

💰 費用負担の考え方(大人と同じ「上限額」あり)

子ども向けのサービスも、大人向けと同様に「原則1割負担+月ごとの上限額」という考え方で自己負担額が決定されます。

- 判定基準: 保護者の世帯所得に基づき、月々の上限額(上記、一般1の項目を参照)が設定されます。

- 費用の無償化: 満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの就学前のお子さまについては、児童発達支援などの一部サービスの利用者負担が「無償化」されています(幼児教育・保育の無償化とあわせた制度です)。

具体的な自己負担額については、お住まいの自治体の窓口で詳細を確認されることをお勧めします。

6. 地域生活支援事業:「手帳がなくても相談してよい」支援の仕組み

これまで解説してきた「障害福祉サービス(自立支援給付)」と並ぶ、もう一つの支援の柱が「地域生活支援事業」です。

この事業の大きな特徴は、市区町村が地域の特性やニーズに合わせて独自に実施するため、より柔軟な支援を受けられる点にあります。

🏠 地域生活支援事業の主なメニュー(例)

| サービス名 | 目的と利用シーン |

| 日中一時支援 | 家族の就労や病気などで一時的に介護が難しいとき、日中の活動や見守りの場を提供します。ご家族の休息(レスパイト)を支える役割も担います。 |

| 地域活動支援センター | 創作活動や軽作業、交流、相談などを通じて、地域における「居場所」として機能します。利用頻度やペースは自由に選べます。 |

| 移動支援 | 屋外の移動が困難な方が、通院や外出をする際の付き添いを受けられます。 |

| 意思疎通支援 | 手話通訳や要約筆記など、意思疎通の支援を受けられます。 |

💡 「手帳がない」からと諦めないで

地域生活支援事業は、その内容や対象者の基準が市区町村ごとに異なります。

そのため、支援の中には、障害者手帳の有無にかかわらず、医師の診断書や専門職の意見に基づき「支援が必要」と市区町村が判断すれば利用できるケースがあります。

- 発達障害のグレーゾーンの方

- 診断はあるが手帳は未取得の方

こうした方々は、まずはこの地域生活支援事業や自立支援医療の対象になり得るかどうかを、お住まいの自治体の窓口に尋ねてみることを強くお勧めします。自己判断せずに、専門家に相談することで道が開ける可能性があります。

7. 医療費を軽減する制度と障害福祉サービスの関係

障害福祉サービスは生活のサポートが中心ですが、それと並行して、医療費の自己負担そのものを軽減する重要な制度がいくつか存在します。これらの制度を組み合わせて利用することで、全体の負担を大きく抑えることが可能です。

💊 医療費軽減の主な制度

| 制度名 | 対象となる方・目的 | 負担軽減の仕組み |

| 自立支援医療 (精神通院医療) | うつ病、発達障害など、精神科・心療内科への継続的な通院が必要な方。 | 診察料、薬代、デイケア、訪問看護などの自己負担が原則1割に軽減されます。さらに所得に応じた月ごとの負担上限額が設定されます。 |

| 自立支援医療 (更生医療・育成医療) | 身体障害がある方や、お子さんの障害を軽くするための手術などの医療が必要な方。 | 障害を軽くするための医療に限定して、自己負担を軽減します。 |

| 難病医療費助成制度 | 指定難病の診断を受けた方。 | 所得や病状に応じて、月ごとの自己負担上限額が設定されます。 |

| 障害者医療費助成制度 | 地方自治体が独自に実施。 | 対象となる障害の程度や所得制限は自治体ごとに異なりますが、対象になれば健康保険での自己負担の一部を市区町村が肩代わりします。 |

連携の重要性:制度を組み合わせるメリット

これらの医療費助成制度は、障害福祉サービスの自己負担とは別の仕組みで動いています。

例えば、「精神通院医療」で診察代や薬代の負担を減らしつつ、「障害福祉サービス」で訪問看護やデイケアの自己負担に上限を設けるといった形で、複数の制度を組み合わせることで、家計の負担を大幅に軽くすることが可能です。

「どこまで利用できるのか」「どう組み合わせられるのか」は、制度ごとに判定基準や対象範囲が異なります。そのため、お住まいの自治体の窓口やソーシャルワーカーと一緒に、早い段階で確認を進めていくと安心です。

8. 利用開始までの大まかな流れ(全体像のイメージ)

実際に障害福祉サービスを利用するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。最初の一歩からサービス利用開始、そして継続的な見直しまでの全体像は、次の通りです。

📊 利用開始までのステップ

| ステップ | 内容 | 担当窓口・役割 |

| ステップ1:相談 | 市区町村の障害福祉課などへ相談。現在の状況、困っていること、将来の希望などを伝えます。 | 市区町村の窓口、または病院のソーシャルワーカーなど |

| ステップ2:認定調査 | 多くのサービスで必要となる「障害支援区分」の認定を受けます。(区分1〜6で支援の必要度が判定されます) | 市区町村の調査員(聞き取り・観察)、医師の意見書 |

| ステップ3:計画作成 | 決定された区分に基づき、「サービス等利用計画」を作成します。どのサービスをどれくらい使うかを具体的にまとめた計画書です。 | 相談支援事業所(またはご家族によるセルフプラン) |

| ステップ4:支給決定 | 市区町村が、上記計画と認定調査の結果をもとに支給内容を決定。「障害福祉サービス受給者証」を交付します。 | 市区町村 |

| ステップ5:契約・利用開始 | 受給者証に記載された内容に基づき、希望するサービス事業所(デイサービス、グループホームなど)と個別に契約を結び、利用開始となります。 | サービス事業所 |

📝 各ステップのポイント

1. 最初の一歩は「相談」から

まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に電話などで予約を入れ、面談を行います。すでに病院などに通っている場合は、主治医や医療ソーシャルワーカーに紹介してもらうのも確実です。この面談で、支援の必要性や方向性を整理します。

2. 支援の必要度の証明:「障害支援区分」の認定

多くの「介護給付」などのサービスでは、利用開始の前提として「障害支援区分」の認定が必要です。調査員による聞き取りや医師の意見書をもとに、支援の必要度(区分1~6)が判定されます。

3. 「サービス等利用計画」の作成

支給決定に必要なのが、「サービス等利用計画」です。

これは、障害者(18歳以上)の場合は指定特定相談支援事業所が、障害児(18歳未満)の場合は指定障害児相談支援事業所が作成します。この計画書によって、支援の全体像が定まります。

4. 証書が届く:「障害福祉サービス受給者証」

市区町村は、認定調査やサービス等利用計画などの情報をもとに支給内容を決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。この証書には、利用できるサービスの種類や量、自己負担の上限額といった重要な情報が記載されています。

5. 利用開始後も続く「モニタリング」

サービス利用開始後も、生活状況の変化に合わせて、一定期間ごとに計画の見直し(モニタリング)が行われます。サービスの内容や量が今の生活に合っているか、調整を加えていく仕組みが整っています。

9. 迷ったときに踏み出したい、小さな一歩

ここまで読み進めていただき、感謝申し上げます。多岐にわたる制度や専門用語に触れ、「かえって頭がいっぱいになった」と感じられたかもしれません。

しかし、ご安心ください。実際の手続きでは、これらの制度すべてをご自身だけで完全に理解しておく必要はありません。

制度を円滑に活用するために、相談支援専門員や自治体の担当者、病院のソーシャルワーカーといった専門職が存在し、皆さまをサポートしてくれます。

🌟 不安を軽くするための具体的な行動(スモールステップ)

もし何か心当たりがあれば、まずは以下のうち、一つだけでも行動に移してみてください。

- 【医療機関で聞く】 通院している病院やクリニックで、「障害福祉サービスや自立支援医療の対象になりますか?」と主治医やソーシャルワーカーに聞いてみる。

- 【自治体に聞く】 お住まいの市区町村の障害福祉課に電話し、「○○という診断があるが、使える制度があるか知りたい」と相談してみる。

- 【相談支援事業所を探す】 近くの相談支援事業所や基幹相談支援センターを探し、「まず話だけ聞いてほしい」と連絡してみる。

🤝 制度の目的はシンプル。まず一歩を踏み出す勇気を

障害福祉サービスは、その仕組みの全容を見ると複雑に感じるかもしれません。

しかし、その根底にある目的は、「ご本人とご家族の生活が、少しでも安心して楽になるように」という非常にシンプルな一点に尽きます。

「わたしたちの場合はどう考えればいいのだろう」──そんな迷いが生まれたときには、状況を一緒に整理し、道筋を示してくれる専門職が、必ず皆さまの身近にいます。

不安が少しでも軽くなるように、まずはできる範囲から小さな一歩だけ踏み出してみてください。

もし、制度の活用や手続き自体が複雑だと感じられた場合は、まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援専門員にご連絡ください。

当事務所は、その後の成年後見制度や家族信託など、財産管理や法的な意思決定に関するご相談を通じて、安心できる生活設計をサポートしております。状況に合わせて、落ち着きながら一緒に最適な道を考えていきましょう。