はじめに:「3級は意味ないのでは?」と感じている方へ

精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)の3級について、「ネットで『意味がない』と書かれているのを見た」「1級・2級と比べてメリットが少なそう」と、取得をためらっている方は少なくありません。

たしかに、医療費助成や交通費の助成など、受けられる制度の中には「1・2級のみ対象」となっているものもあり、3級だと利用できないサービスがあるのも事実です。

しかし、「意味がない」と決めつけてしまうのは非常にもったいないと私は考えています。

3級でも、税金の控除や日常生活の割引、就労の選択肢など、「生活をしっかりと支える」支援がいくつも用意されています。大切なのは、制度を知らないまま判断するのではなく、「自分には何が使えるか」を正確に整理することです。

この記事では、

- 精神障害者手帳3級とはどのような状態を指すのか

- なぜ「意味ない」と言われがちなのか

- 実際にはどんなメリット・支援があり、どう活用できるのか

- それでも迷うとき、専門家としてどう考えるべきか

を、不安を軽くできるよう、できるだけやさしい言葉と具体例で整理していきます。

精神障害者手帳3級とは?対象と等級のイメージ

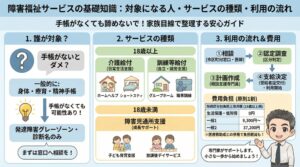

手帳制度の目的と対象になる疾患

精神障害者手帳は、精神疾患によって日常生活や社会生活に一定の支障がある人について、その状態を公的に確認し、各種支援につなげるための制度です。

対象となるのは、統合失調症、うつ病・双極性障害などの気分障害、てんかん、発達障害、高次脳機能障害、アルコール・薬物依存症など幅広い疾患です。

重要な点は、診断名だけで決まるわけではなく、「その病気が生活にどのくらい影響しているか」を、医師の診断書などをもとに総合的に判断するということです。申請できるのは、初めてその精神疾患で受診した日から6か月以上経過していることが原則です。

1〜3級の違いと「3級」のイメージ

精神障害者手帳には1〜3級があり、数字が小さいほど状態が重いと考えます。厚生労働省の基準を、生活の場面に落とし込んでざっくり言うと、次のようなイメージです。

- 1級: 日常生活のほとんどに常時援助が必要で、自力での生活が極めて難しい状態。

- 2級: 日常生活に著しい制限があり、身の回りのこともかなりの援助が必要な状態。

- 3級: 日常生活や社会生活に「制限はある」が、工夫や支援があればある程度こなせる状態。

3級は、「休み休みなら家事はできる」「短時間・簡単な仕事ならなんとかこなせる」といった、「一見動けているが、無理をするとすぐ限界が来る」ような状況が近いかもしれません。

なぜ「3級は意味ない」と言われがちなのか

ネット上で「3級は意味ない」といった声が出やすい背景には、いくつかの要因があります。

- 上位等級とのサービス格差: 自治体や事業者によっては、医療費助成や公営住宅の優遇などが「1・2級のみ」と限定されていることが多く、上位等級と比較するとメリットの範囲が狭く見えがちです。

- 申請の手間と心理的負担: 診断書の作成には時間と費用がかかり、また「自分は障害者である」と公的に認めることに心理的な抵抗を感じる方もいます。

- 情報の一覧性の欠如: 「3級で使える制度」が自治体や事業者ごとにバラバラで、自分で調べるのが大変です。そのため、メリットを体感しにくく、「やっぱり意味ないのでは」というギャップが生まれやすい側面があります。

これらの背景から「意味がない」と感じる方がいるのは理解できますが、税金の控除などは申請しないと受けられません。まずは「何が使えるか」を知ることから始めるのが大切です。

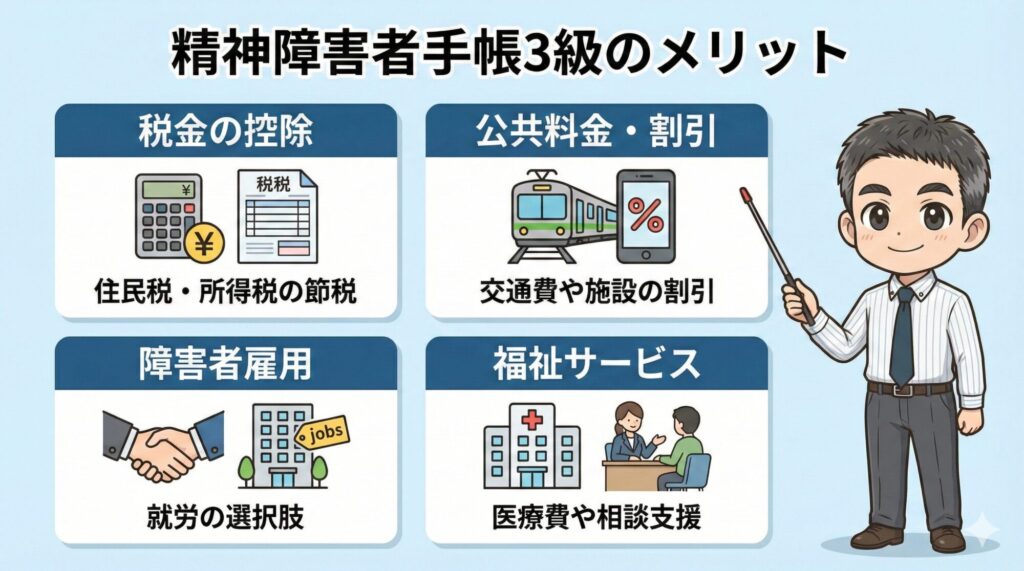

精神障害者手帳3級で受けられる主なメリット

ここからは、「意味ない」で終わらせる前に知っておきたい、生活に役立つ代表的なメリットを整理していきます。

1. 税金の控除・減税(障害者控除)

精神障害者手帳3級を持っていると、所得税・住民税で「障害者控除」という優遇を受けられます。これは、毎年じわじわと効いてくる節税効果です。

- 控除額の目安(一般の障害者): 所得税から27万円、住民税から26万円が、所得の計算時に差し引かれます。

- 手続き: 会社員の方は年末調整時に、申告し忘れた方や個人事業主の方は確定申告で申告します。

- 職場への配慮: 「職場に知られたくない」という場合、年末調整では申告せず、自分で確定申告だけ行うという方法を選ぶことも可能です。

このほか、相続税や贈与税などでも、障害者向けの優遇制度が用意されています。検討される際には、税務署や税理士などの専門家に確認すると安心です。

2. 交通機関・公共料金・レジャー等の割引

精神障害者手帳3級でも、地域や事業者によって、生活に密着したさまざまな割引の対象になります。

- 公共交通機関: バス・私鉄・地下鉄・一部の航空会社・タクシーなどで、運賃の一部が割引になることがあります。「本人のみ割引」または「本人と介助者の両方が割引」など、条件は事業者ごとに異なります。

- 携帯電話・インターネット料金: 大手キャリアでは、障害者手帳を持つ方を対象にした割引プランを用意していることが多く、基本料金やオプション料金が安くなります。

- NHK受信料の減免: 世帯全員が住民税非課税など一定の条件を満たす場合、受信料が減免される制度があります。

- 文化・レジャー施設: 美術館、博物館、動物園、テーマパークなどで、手帳を提示すると入場料が無料・半額になる施設が多くあります。

こうした割引は、自治体・事業者・施設ごとに内容がまったく違うのがややこしいところです。「住んでいる市区町村名 + 精神障害者手帳 割引」などで検索するか、市役所の障害福祉窓口に問い合わせてみるのが最も手っ取り早い方法です。

3. 障害者雇用枠での就職・転職

精神障害者手帳を持っていると、障害者雇用枠の求人に応募できるようになります。これは、3級でも同様です。

- 安心感: 精神疾患や障害があることを前提に採用されるため、通院や体調に合わせた働き方(勤務日数・時間・仕事内容など)の調整が期待しやすい環境です。

- 支援体制: ハローワークや就労移行支援事業所と連携し、職場定着の支援を受けやすくなります。

障害を職場に伝えず一般枠で働いている方(いわゆる「クローズ就労」)が、無理を重ねて何度も体調を崩してしまう場合、「手帳を取得し、体調への配慮を前提とした障害者雇用も視野に入れる」という選択肢が増えるだけでも、心理的な逃げ道・安全弁になります。職場に障害の情報を開示するタイミングについては、支援機関と一緒に慎重に検討しましょう。

4. 医療費や福祉サービスとの連携

精神障害者手帳そのものに「医療費が自動的に安くなる」機能はありませんが、他の福祉制度との相性が良いのが特徴です。

- 自立支援医療(精神通院医療): 精神科・心療内科の通院医療費の自己負担を原則1割にする制度です。手帳がなくても申請できますが、手帳申請と同時に診断書をまとめて作成してもらえるなど、手続きがスムーズになる場面が多くあります。

- 障害福祉サービス: ホームヘルパーによる家事援助、自立訓練、就労移行支援、グループホームなど、状況に応じた障害福祉サービスを利用できる可能性があります。これらのサービスは手帳がなくても利用できる場合がありますが、相談窓口で状態の目安として使えるため、持っていると話がスムーズに進みやすい印象です。

5. 生活全体を支える「見えにくいメリット」

数字には出づらいけれど、最も大きいと感じるのが、「制度上、精神障害があり生活に制限がある人として公的に認められる」という点です。

「怠けている」ではなく、「疾患があり、3級相当の困難がある」と公的に示されることで、家族や職場、支援機関など周囲の理解や配慮が得やすくなることがあります。

もちろん、手帳を見せるかどうかはその都度自分で選べます。必要なときにだけ、「心の安全を守るカード」として切れる状態にしておく――そんなイメージで持っておく方も少なくありません。

障害年金との違いと、「3級でも年金はもらえる?」

よくある誤解に、「精神障害者手帳3級を取れば、障害年金3級がもらえる」というイメージがありますが、これは別々の制度です。

| 項目 | 精神障害者手帳 | 障害年金 |

| 窓口 | 市区町村(障害福祉担当) | 年金事務所・年金相談センター |

| 目的 | 福祉サービス・税控除・割引などへの橋渡し | 収入が減った・働けなくなった人への所得保障 |

| 基準 | 日常生活・社会生活への制限の程度 | 労働能力・日常生活能力への影響、保険料納付要件など |

手帳3級でも、状態が重ければ年金2級相当と判断されることもありますし、逆に手帳を持っていなくても年金が認められるケースもあります。

ご自身の年金の可能性があるか、どのタイミングで申請するのが最適かといった具体的な判断は、障害年金に詳しい専門職(社会保険労務士など)に相談するのが確実です。

精神障害者手帳3級の申請から交付までの流れ

自治体によって細かな違いはありますが、おおまかな流れは次のようになります。

- まずは主治医に相談する

「手帳の申請を考えている」と伝え、今の状態で申請が妥当かどうか、診断書を書けるかどうかを相談します。 - 市区町村の障害福祉窓口で、申請書類をもらう

「精神障害者保健福祉手帳の申請をしたい」と伝えると、「申請書」「診断書の様式(障害年金証書の写しで代用できる場合あり)」「必要書類の案内」をもらえます。 - 医師に診断書を作成してもらう

指定の様式に沿って、病名・病状・日常生活の状況などを記載してもらいます。文書料がかかることが多く、数千円〜1万円程度が目安です。 - 写真・本人確認書類などを用意し、窓口で申請する

顔写真(縦4cm×横3cm程度)、マイナンバーに関する書類、本人確認書類(運転免許証など)をそろえて申請します。代理人申請も可能です。 - 審査

提出された診断書などをもとに、都道府県等の審査会で等級が決まります。結果が出るまで、ふつう1〜3か月程度かかります。 - 交付・受け取り

交付が決まると、郵送で届くか、窓口で受け取る案内が来ます。手帳の有効期間は原則2年で、継続利用には更新手続きが必要です。

もし不支給や等級に納得がいかない場合は、不服申立ての制度もあります。

取るか迷っているときの考え方

ここまでメリットを整理しても、「自分にどれくらいメリットがあるのか見えにくい」「職場に知られるのが怖い」といった気持ちが残るかもしれません。

そのうえで、私が専門家としてお伝えしたいのは、「今すぐフル活用するかどうか」と「持っておける状態にしておくか」は別の話だということです。

- 今は一般枠で頑張りたいが、将来体調を崩したときに障害者雇用も選べるようにしておきたい。

- 今は収入がないけれど、今後働き始めたときに税控除を利用したい。

このような場合、「使うかどうかは後で決めるとして、いつでも使える状態(=手帳を持っている)だけは作っておく」という選択肢は非常に合理的です。

また、「一度も取らないか・ずっと持ち続けるか」の二択ではなく、「一度取ってみて、不要なら返還する(又は更新しない)こともできる」という柔軟な考え方も一案です。

迷ったときは、主治医、自治体の障害福祉窓口、または医療ソーシャルワーカーなど、第三者と一緒にメリット・デメリットを整理してみると、ご自身の優先順位がクリアに見えてきます。

まとめ:精神障害者手帳3級は、「意味があるかどうか」より「どう使うか」

精神障害者手帳3級は、上位等級に比べて利用できない制度があるといった難しさがある一方で、税金の控除、各種割引、障害者雇用という選択肢の増加、医療・福祉サービスとの連携といった、生活を支える確かなメリットがあります。

大事なのは、手帳を取ることそのものよりも、取ったあとに「どんな支えとして使いたいか」を考えることです。

精神的な不調を抱える方やご家族にとって、将来の不安を軽くすることは非常に重要です。手帳は、その不安を公的に支えてもらうための第一歩となります。ご自身の状況とご希望を整理したいときは、主治医や専門職と一緒に、落ち着いて考えてみることをおすすめします。

なお、手帳や障害福祉サービスそのものの審査・認定は行政機関が行いますが、将来の財産管理や法的な安心に関する備えが必要な場面では、法律・手続きの専門家である司法書士がお手伝いできます。

特に、成年後見制度の利用、任意後見契約の作成、家族信託(民事信託)の活用、遺言書作成や相続に関するご相談など、「制度の枠を超えた生活全体の法的な手配」は当事務所の得意分野です。

シアエスト司法書士・行政書士事務所では、兵庫県西宮市を中心に、精神疾患や障害のあるご本人・ご家族からの法的なご相談をお受けしています。

「うちの場合、どこから手をつければよいか一緒に考えてほしい」と感じられたときは、どうぞ無理のない範囲でご相談ください。

今の状況とご希望をうかがいながら、落ち着いて整理するお手伝いができれば幸いです。